お遍路アレコレ入門編!四国八十八箇所巡りの始め方

さて、今日は、これから四国八十八箇所巡りをしようかどうか悩んでいる方向けにお遍路さんのアレコレをまとめていこうと思います。なんか聞いたことはあるけどよくわからない、興味はあるけど実際どうなの?そんな方に参考になる記事になればと思っています。

四国霊場八十八箇所巡りってなに?

まずそもそもですが、四国八十八箇所巡りってなんでしょうか?

その昔、弘法大師が42歳の際に、自身と人々の災いを除くために開いたという修行の霊場を結ぶ道のことを指しています。ここを同じように巡ることで心のパワーを得たり願いに近づくようにという、人々のご利益を得ようとする思いから始まったのがお遍路です。

徳島の第1番霊山寺から高知と愛媛を経て、香川の代88番・大窪寺まで、1400㎞にもおよぶ工程となっています。徳島は「発心の道場」(23ケ寺)高知は「修行の道場」(16ケ寺)愛媛は「菩提の道場」(26ケ寺)香川は「涅槃の道場」(23ケ寺)と呼ばれます。

お遍路巡りのルール

では、お遍路を巡る際のルールですが、宗教行為なので粗相があってはと思われがちですが、実はほとんど細かいルールはありません。順路もありますが、順番にこだわる必要もなく、どこからスタートしても大丈夫です。更に、一度にすべて回る必要もなく、歩いて巡っても、自転車、タクシー、巡礼バス、自家用車でも問題ありません。国籍も他宗教でも関係なくだれでも好きに楽しめるのがお遍路さんです。これこそが日本の宗教観のすばらしさではないかと個人的には思います。

これなら、かなり気楽に始められそうではないでしょうか?自分のライフスタイルにあったペースで始められます。

ただし、四国八十八ヵ所はすべて巡礼が終わり結願すると高野山へお礼参りに行く習わしがあります。弘法大師へのご報告と感謝の気持ちをお伝えするという意味があります。こちらも気持ちの問題で、必ず行く必要はないかと思いますが、覚えておくと良いと思います。

お遍路巡りの服装・持ち物など用意しておくべきもの

白衣・・これぞ、八十八箇所巡りという服装ですね。周囲にもお遍路さんとわかりやすいです。

菅笠・・これも用意していればお遍路さん感が演出できます。日よけや雨具の役割もこなす実用的なアイテムです。

金剛杖・・歩い遍路に挑戦される方には足のケアとして非常に大切なアイテム。

納経帳・・納経をした証として各札所で墨書や御朱印を頂くための帳面です。旅の終わりに見返すこともできますし、誰かに自慢できますので、これは是非もっていきたいですね。

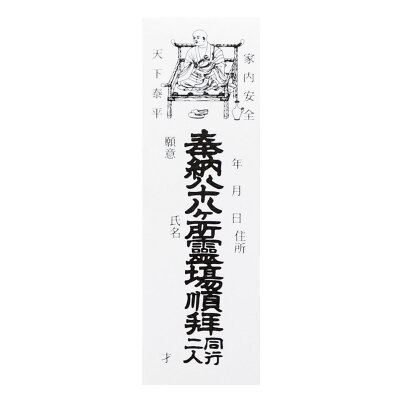

納札・・巡礼の証として本堂や大師堂に納めることで、参拝したことを仏様に伝えるという意味があります。また、地元の方に「お接待」を受けた際に渡すという場合もあります。

知っておきたい仏教の教え「十善戒」

細かいルールなどがなく、気軽に始められる八十八箇所巡りではありますが、そうはいっても宗教行為ですので、仏教の教えである「十善戒」は知っておくと良いと思います。

身業

不殺生(ふせっしょう) あらゆる生命を尊重しよう。故意に生き物を殺さない。

不偸盗(ふちゅうとう) 他人のものを尊重しよう。与えられていないものを自分のものとしない。

不邪淫(ふじゃいん) 不倫など道徳に外れた関係を持たない。

口業

不妄語(ふもうご) 嘘をつかない。

不綺語(ふきご) 良く考えて話をしよう。中身の無い言葉を話さない。

不悪口(ふあっく) 乱暴な言葉を使わない。

不両舌(ふりょうぜつ) 他人を仲違いさせるようなことを言わない。

意業

不慳貪(ふけんどん) 激しい欲をいだかない。

不瞋恚(ふしんに) にこやかに暮らしましょう。

不邪見(ふじゃけん) (因果の道理を無視した)誤った見解を持たない。正しく判断をしよう。

おまけに。お遍路さん用語

同行二人(どうぎょうににん)

金剛杖や菅笠、白衣に書かれている言葉。常に弘法大師と共に、修行をしているということ。つまり遍路は大師さまとの二人旅。

お接待(おせったい)

お遍路さんに対して地元の方が施しを行う慣習。

順打ち、逆打ち(じゅんうち、ぎゃくうち)

順打ちは、札所を一番札所から順に参ること。逆打ちは、順打ちとは反対に札所を八十八番札所から逆に参ることで、順打ちよりも難易度が高いとされ、ご利益があるとされています。

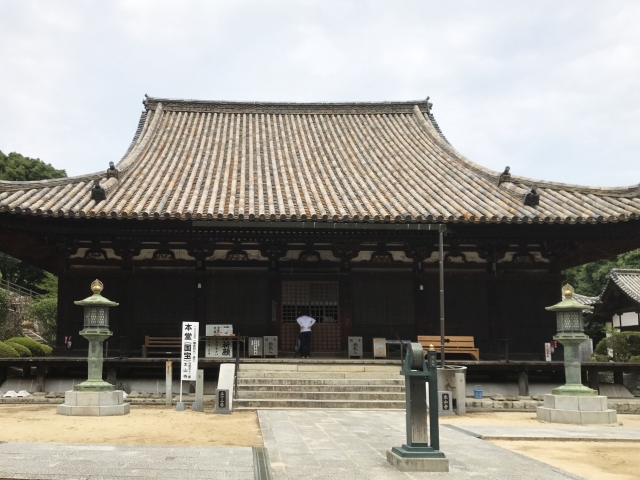

大師堂

寺の中で弘法大師が祀られているお堂のことを指します。

通夜堂(つやどう)

札所の寺内にある遍路用の宿泊施設です。20か所ほどあるとされています。すべてではないので、事前に確認を。

通し打ち

一度にすべての札所を巡ること。歩き遍路で通し打ちする場合は1~2か月ほどかかるので覚悟が必要です。

区切り打ち

88箇所の札所を何度かにわけて巡ることです。

最後に

いかがでしたでしょうか?四国八十八箇所巡りに興味がわいたでしょうか?大変な道のりですが、何度に分けても挑戦ができるので、ご利益をもらう為、自分と向き合う旅としても挑戦されてはいかがでしょうか。

四国八十八箇所

長尾寺 さぬき市長尾西おでかけスポット

八栗寺 高松市牟礼町おでかけスポット

一宮寺 高松市一宮町おでかけスポット

根香寺の口コミ・詳細情報 高松市中山町おでかけスポット

國分寺 高松市国分町おでかけスポット

天皇寺 坂出市西庄町おでかけスポット

郷照寺 綾歌郡宇多津町おでかけスポット

道隆寺 仲多度郡多度津町おでかけスポット

金倉寺 善通寺市金蔵寺町おでかけスポット

甲山寺 善通寺市弘田町おでかけスポット

出釈迦寺 善通寺市吉原町おでかけスポット

曼荼羅寺 善通寺市吉原町おでかけスポット

弥谷寺 三豊市三野町おでかけスポット

本山寺の口コミ・詳細情報 三豊市豊中町おでかけスポット

観音寺 観音寺市八幡町おでかけスポット

神恵院 観音寺市八幡町おでかけスポット

大興寺 三豊市山本町おでかけスポット

雲辺寺 三好市池田町おでかけスポット

岩屋寺 上浮穴郡久万高原町おでかけスポット

栄福寺 今治市玉川町おでかけスポット

泰山寺 今治市おでかけスポット

南光坊 今治市おでかけスポット

延命寺の口コミ・施設詳細 今治市おでかけスポット

圓明寺 松山市和気町おでかけスポット

太山寺 松山市太山寺町おでかけスポット

繁多寺 松山市畑寺町おでかけスポット

西林寺 松山市高井町おでかけスポット

八坂寺 松山市浄瑠璃町おでかけスポット

浄瑠璃寺 松山市浄瑠璃町おでかけスポット

大寶寺 上浮穴郡久万高原町おでかけスポット

明石寺 西予市おでかけスポット

佛木寺 宇和島市おでかけスポット

龍光寺 宇和島市おでかけスポット

観自在寺 愛南町おでかけスポット

三角寺 四国中央市おでかけスポット

前神寺の口コミ・詳細情報 西条市おでかけスポット

吉祥寺 西条市おでかけスポット

宝寿寺 西条市おでかけスポット

香園寺 西条市おでかけスポット

横峰寺の口コミ・詳細情報 西条市おでかけスポット

国分寺 今治市おでかけスポット

仙遊寺の口コミ・施設詳細 今治市おでかけスポット

白峯寺 坂出市おでかけスポット

大窪寺 さぬき市おでかけスポット

総本山善通寺の口コミ・施設詳細 弘法大師空海の御誕生地 四国霊場第75番札所

コメント